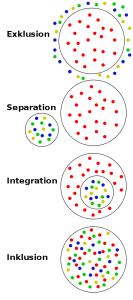

Schema schulischer Integration

Die Medien, Blogs und Twitter sind dieser Tage voll mit Beiträgen zur Inklusion und debattieren damit, wie die UN-Konvention zur bildungstechnischen Gleichbehandlung Behinderter umgesetzt werden soll. Die aktuelle Ausgabe der Fachzeitschrift PRAXIS Fremdsprachenunterricht (Ausgabe ist sehr lesenswert!) zum Schwerpunkt Inklusion hat mich dazu gebracht, dieses Thema auch einmal aus der Perspektive Lese-Rechtschreibstörung/Legasthenie zu betrachten. Im Heft werden – und das auch berechtigterweise aufgrund zahlreicher Beeinträchtigungen und natürlich der aktuellen Debatte – auch Legasthenie und LRS als Inklusions-bedürftigt oder zumindest -beachtenswert dargestellt.

Wer etwas von mir gelesen hat, wird wissen, dass ich dem Legasthenie-Begriff an sich mittlerweile recht kritisch gegenüberstehe: Er pathologisiert und schiebt die Verantwortung für Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben auf eine “vermeintliche” Krankheit. (Ich bevorzuge daher auch eher die Bezeichnung Lese-Rechtschreibschwierigkeiten.) Nun gibt es aber z.B. durch einzelne Verordnungen oder medizinische Diagnoseschlüssel eine klinische Kategorisierung einer Lese- und Rechtschreibstörung, weswegen auch diese nun in der Inklusionsdebatte zwangsläufig auftaucht. Aber: Brauchen wir Inklusion für Legastheniker, wenn wir davon ausgehen, dass diese mindestens genauso intelligent sind und entsprechende Leistungen in anderen Bereichen bringen können wie “normale” Schülerinnen und Schüler? Aus dieser Perspektive ist Inklusion für lese-rechtschreibschwache Kinder unnötig, vielleicht sogar in seiner Anlage und Denkweise falsch. Das würde Legastheniker zu behinderten Menschen machen! (Bitte den Vergleich nicht falsch verstehen – mir geht es um die Begrifflichkeiten und deren Ausprägungen.) Man sollte erwarten, dass Schriftsprachprobleme zwar (oft lösbare bzw. kompensierbare) Schwierigkeiten nach sich ziehen, aber dennoch nicht dazu führen, dass sonst gesunde Kinder auf Sonderschulen landen. Dieser (Stein-)Zeit sollten wir mittlerweile entwachsen sein.

Inklusion anders verstehen

Ich behaupte dennoch, dass Inklusion für lese-rechtschreibschwache Schülerinnen und Schüler eine Bedeutung hat. Inklusion wird in der aktuellen Debatte meines Erachtens viel zu hoch begründet durch die UN-Konvention, die sich primär an Behinderte richtet. Der Grund dafür ist klar: Es wird gerne gemeckert, dass das deutsche Schulsystem die Konvention noch (lange) nicht umsetzt bzw. umsetzen kann – was von Seiten behinderter Menschen höchst bedauerlich und traurig ist.

Aber: Wenn man einmal den Ursprung des Wortes “Inklusion” aus einer pädagogischen Perspektive betrachtet, heißt Inklusion nichts anderes, als dass Kinder unabhängig von jeglicher Beeinträchtigung, (Durchschnitts-/Hoch-)Begabung oder Herkunft in heterogenen Lerngruppen gemeinsam unterrichtet werden. Legt man eine solche Definition zugrunde, erübrigt sich die Frage, ob ein Kind körperlich oder geistig behindert, durchschnittlich intelligent, begabt oder lese-rechtschreibschwach ist. Wenn man das wichtigste Unterrichtsprinzip von allen, nämlich Individualisierung, sein Eigen nennt und danach Unterricht plant und durchführt, spielen individuelle Einschränkungen keine Rolle. Deshalb: Inklusion unbedingt – aber für alle!

Ich hoffe sehr, dass die Diskussion langsam in diese Richtung geht und sich von der Frage “Behinderung – ja oder nein” löst. Wenn dies geschieht, kann man effektiv auch an weiteren Förderkonzepten, Kompetenzrastern und Schulmodellen arbeiten. Individuelle bzw. individualisierende Förderung sollte für alle Schülerinnen und Schüler möglich sein.

3 Kommentare

Sehr geehrter Herr Gerlach,

bei den vielen Beiträgen im Internet zum Thema Legasthenie liest sich dieser Beitrag von Ihnen richtig wohltuend. Da Sie ja auch Literatur von Frau Professor Valtin empfehlen, kennen Sie deren Meinung auch. Ich glaube, dass es höchste Zeit ist, den Schülern das Lesen richtig beizubringen, statt Ursachen für die zunehmenden Probleme zu suchen, für die niemand verantwortlich ist. Das größte Problem, das ich bei Legasthenikern festgestellt habe, ist deren völlig unangemessene Lesetechnik, die aber leider meist tief im Gehirn eingegraben ist. Aber mit viel Geduld sind Verbesserungen möglich.

Viele Grüße – Siegbert Rudolph

Lieber Herr Rudolph,

danke für Ihren Kommentar, dem ich in jeder Hinsicht zustimmen kann. Ich mache die Erfahrung, dass Legastheniker bzw. leseschwache Kinder behutsam an das Lesen herangeführt werden müssen – mit angemessenen Leseübungen und vor allem Büchern, die Spaß machen! Über Ihre Erfahrung in dieser Hinsicht (habe mir Ihre Website angeschaut!) würde ich mich sehr freuen.

Herzliche Grüße

David Gerlach

Sehr geehrter Herr Gerlach,

zum Glück stellt sich die Frage noch nicht und Ihre Überlegungen bleiben ein Denkspiel. Schüler mit einem Lernverhalten, das bekanntermaßen unscharf als legasthen kategorisiert wurde, gehören mit großer Selbstverständlich dem Klassenverband an. Weil Schulunterricht heute mit stark schriftsprachlichem Bezug umgesetzt wird, fallen diese Kinder jedoch (zumindest hier in Bayern) sehr bald durch das Raster der Selektion – sofern nicht jemand das Problem versteht und frühzeitig einen Nachteilsausgleich erwirkt.

Ganz theoretisch haben wir es somit in Deutschland, im Fall von Kindern mit getesteter Legasthenie, mit so einer Art erfolgreich praktizierter Inklusion zu tun.

Auf einen anderen Missstand weisen Sie, wie ich meine, sehr zu Recht hin. Bevor verstanden ist, womit wir es bei diesem Phänomen eigentlich genau zu tun haben, wurde ein Begriff geprägt, dem der Hauch des Medizinischen innewohnt. Das Phänomen besitzt dann gefühlten Krankheitswert (wiewohl man es genauso als eine von zahlreichen Normvarianten verstehen könnte), was schlagartig eine vitale Verwertungsindustrie zum Leben erweckt. Und von da ab spielen sprachliche Feinheiten wie “Störung”, “Schwäche”, oder gar die Auswirkungen solcher Begriffe auf die Befindlichkeit der so benannten Kinder, für kaum einen der sogenannten Fachleute eine Rolle mehr.

Ich würde mir wünschen, dass die Wissenschaft, gerade wenn ihr Forschungsgegenstand (überwiegend) Kinder sind, dem Beziehungsaspekt mehr Beachtung schenkt. Weiterhin würde ich mir wünschen, dass anstelle pseudogenauer, das gesellschaftsweite Nicht-Wissen um die neurophysiologischen Hintergründe kaschierender Begriffe lieber Umschreibungen genutzt werden. Und zwar so lange, bis die Gesellschaft schulische Strukturen gefunden hat, die auch diesen Vertretern einer normalverteilt intelligenten Gruppierung so lehrreiche wie erfreuliche Schuljahre ermöglicht. Denn geht es letztlich nicht allein darum?

Mit besten Grüßen

Thorsten Kerbs